Когда привычный контроль выполнения задач перестает работать

Давайте честно: бесконечные планерки, громоздкие таблицы в Excel и чаты, где рабочие сообщения тонут в потоке флуда, — все это больше не работает. Для любой современной команды такой ручной контроль выполнения задач быстро превращается в источник хаоса, а не порядка. Договоренности теряются, дедлайны срываются, а понять, кто и за что отвечает, становится настоящим квестом.

Трещины в фундаменте ручного управления

Представьте себе обычную стройку. Прораб пытается координировать несколько бригад через WhatsApp. Заявка на цемент ушла в один чат, вопрос по чертежам — в другой, а фотоотчет о заливке фундамента — в третий. Что в итоге? Конечно, что-то обязательно потеряется. Материалы не привезли вовремя, потому что сообщение просто «утонуло», — и вот уже вся бригада простаивает, а компания теряет деньги.

Или взять digital-агентство. Менеджер ведет проекты в огромной гугл-таблице. Когда проектов было три — это еще работало. Но как только их стало десять, таблица превратилась в неповоротливого монстра, открывать которого попросту страшно. Статусы обновляются с опозданием, сроки постоянно «едут», а на подготовку простого отчета для клиента уходят часы рутины.

Знакомые сценарии, не так ли? Это не какие-то уникальные случаи, а суровая реальность для многих растущих компаний. Проблема не в сотрудниках, а в том, что старые инструменты просто не справляются с новыми объемами. Ручной контроль не масштабируется и в определенный момент начинает создавать больше проблем, чем решает.

Эффективность падает по совершенно понятным причинам:

- Информация теряется. Ключевые детали, договоренности, файлы — все это распыляется по десяткам чатов и почтовых переписок. Найти крайнего или вспомнить, о чем договорились неделю назад, становится почти невозможно.

- Прозрачности нет. Кроме менеджера, никто не видит общей картины (а порой и он сам уже в ней путается). Сотрудники не понимают, как их работа влияет на общий результат, а руководитель вынужден постоянно всех дергать, чтобы собрать статусы.

- Сроки и бюджеты «летят». Когда нет ясной картины, проблемы всплывают в самый последний момент. Приходится все бросать и срочно «тушить пожары», а это всегда бьет и по бюджету, и по репутации.

Психологическая цена хаоса

Но дело не только в деньгах и сорванных дедлайнах. Устаревший подход к контролю буквально выжигает команду изнутри. Постоянные вопросы в стиле «Ну что там с задачей?» и требование отчитываться за каждый чих создают токсичную атмосферу микроменеджмента и недоверия.

Когда люди чувствуют, что их контролируют, а не доверяют, они перестают проявлять инициативу. Зачем предлагать что-то новое, если проще просто выполнить поручение «для галочки» и избежать лишних вопросов? Вместо проактивной команды, решающей проблемы, вы получаете группу исполнителей, которые ждут четких указаний. В результате страдает не только скорость, но и качество продукта, ведь весь творческий потенциал и экспертиза людей просто не используются.

Совершенно очевидно, что бизнесу пора переходить от ручного надзора к системному, автоматизированному подходу. Нужна среда, где контроль выполнения задач — это не источник стресса для всех, а удобный и понятный инструмент, который помогает двигаться к общим целям без лишней бюрократии.

Как заложить фундамент работающей системы контроля

Прежде чем бросаться внедрять новые программы, важно понять одну вещь. Эффективный контроль выполнения задач — это не про установку модного софта, а про выстраивание понятной и логичной среды для всей команды. Без этого фундамента даже самый продвинутый инструмент быстро превратится в еще один источник хаоса и головной боли.

По своему опыту могу сказать, что надежная система стоит на трех китах: кристальная ясность, полная прозрачность и регулярная обратная связь. Когда эти элементы работают слаженно, система начинает помогать вам, а не мешать.

Без кристальной ясности никуда

Первое и самое главное — убедиться, что каждый сотрудник понимает не только что делать, но и зачем. Фразы вроде «а я думал, надо было по-другому» или «я не знал, что это так срочно» — это не признак лени, а прямой результат мутной постановки задачи.

Здесь нет ничего лучше старого доброго метода SMART. Только не для галочки, а по-настояшему.

- Конкретика (Specific): Не «сделать отчет», а «подготовить отчет по продажам за май 2024 года с разбивкой по регионам и ключевым клиентам».

- Измеримость (Measurable): Не «повысить трафик», а «увеличить органический трафик на блог на 15% за III квартал по данным Яндекс.Метрики».

- Достижимость (Achievable): Цель должна быть амбициозной, но реальной. Не стоит требовать от джуниора запустить сложный проект за два дня.

- Значимость (Relevant): Каждый должен понимать, как его маленькая задача двигает компанию к большой цели.

- Сроки (Time-bound): У любой задачи должен быть четкий дедлайн. Не «когда-нибудь», а «до 17:00 пятницы, 28 июня».

Когда задача поставлена так, у исполнителя просто не остается пространства для домыслов и неверных трактовок. Это в разы снижает риск ошибок и болезненных переделок.

Прозрачность процессов — лучшее лекарство от микроменеджмента

Каждый в команде — от стажера до руководителя — должен иметь возможность в любой момент посмотреть, на каком этапе находится любая задача. Это убивает необходимость в микроменеджменте. Зачем дергать сотрудника с вопросом «ну что там?», если можно просто открыть общую доску и все увидеть?

Пример из жизни: одна знакомая дизайн-студия буквально тонула в хаосе. Менеджер не знал, готов ли макет, дизайнер ждал правок от арт-директора (которые тот забыл дать), а клиент нервничал из-за сорванных сроков. Они внедрили простейшую канбан-доску с колонками «В работе», «На согласовании», «Готово». В итоге скорость сдачи проектов выросла почти на 30%. Просто потому, что исчезли простои и недопонимание.

Золотое правило здесь — одна задача = один ответственный. Даже если над задачей трудится целая команда, финальная ответственность всегда должна быть на ком-то одном. Это исключает классическую ситуацию «семеро нянек, а дитя без глазу».

Прежде чем двигаться дальше, давайте наглядно сравним два подхода, чтобы разница была очевидна.

Сравнение подходов к контролю задач

| Критерий | Ручной контроль (чаты, таблицы) | Автоматизированный контроль (система Листоход) |

| Прозрачность | Низкая. Статус задачи теряется в переписках. | Высокая. Вся история и текущий статус видны в карточке задачи. |

| Время руководителя | Тратится на постоянные вопросы и сбор статусов. | Освобождается для стратегических задач. Система сама шлет уведомления. |

| Риск ошибок | Высокий. Легко забыть, потерять, неверно понять. | Минимальный. Чек-листы, шаблоны и сроки не дают отклониться от курса. |

| Вовлеченность | Низкая. Сотрудники не видят общей картины. | Высокая. Каждый видит свой вклад в общий проект. |

| Поиск информации | Занимает много времени, нужно "шерстить" чаты. | Мгновенный. Вся информация по задаче в одном месте. |

Как видно, автоматизация — это не просто удобство, а качественный скачок в эффективности управления.

Настройте ритм обратной связи

Контроль — это не только проверка результата в самом конце. Это, в первую очередь, поддержка сотрудника в процессе. Регулярные, но очень короткие синхронизации помогают выявить проблемы на самой ранней стадии, пока они не превратились в катастрофу.

Отлично работают ежедневные 15-минутные «стендапы». Это не нудные отчетные собрания, а живой диалог по трем вопросам: что сделал вчера, что планируешь сегодня, с какими трудностями столкнулся?

Такой подход помогает команде почувствовать себя единым целым, а не просто набором исполнителей.

Когда этот фундамент из ясности, прозрачности и обратной связи заложен, можно смело переходить к выбору инструментов. Специализированные платформы просто помогают автоматизировать эти принципы. Чтобы понять, какие возможности предлагает современная система управления, стоит изучить готовые решения, которые берут на себя рутину по постановке задач и отслеживанию прогресса.

Помните: порядок в задачах начинается с порядка в головах.

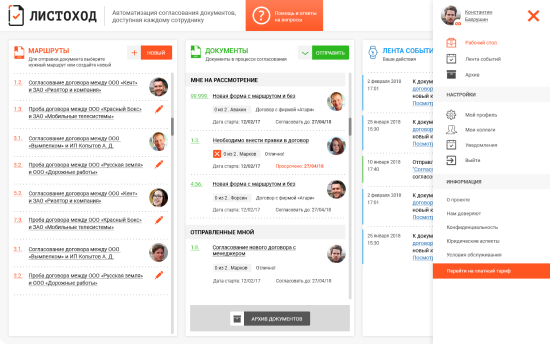

Настраиваем прозрачный контроль задач в Листоход

Итак, с теорией разобрались, принципы и правила у нас в голове. Самое время переходить от слов к делу и превращать наши идеи в отлаженную систему. Здесь мы шаг за шагом настроим эффективный центр управления командой в Листоход, чтобы контроль выполнения задач стал для вас процессом понятным, предсказуемым и, что важно, не отнимающим лишнего времени.

Переход от теории к практике — момент истины. Именно на этом этапе благие намерения становятся реальными результатами. Наша цель — не просто «установить программу», а встроить в нее логику и правила, которые будут понятны каждому сотруднику.

Создание рабочего пространства и первого проекта

Начинаем со структуры. В Листоход все крутится вокруг проектов. Представьте, что проект — это отдельная папка для конкретного направления: «Маркетинг на Q3», «Разработка нового сайта» или «Подготовка к выставке "Экспо-2024"».

Когда проект создан, мы наполняем его задачами. И вот тут вспоминаем о принципе ясности. У каждой задачи должен быть один-единственный ответственный и четкая формулировка.

- Название задачи: Не «Сделать документы», а «Подготовить и согласовать договор с ООО "Ромашка"».

- Ответственный: Всегда один человек. Если за результат отвечают двое, значит, не отвечает никто.

- Сроки: Дедлайн — это святое. Устанавливайте его для каждой задачи. Система сама напомнит о нем, не дав работе затеряться в потоке дел.

Такой простой подход с самого начала вносит порядок и убирает классическое «А я думал, это делает Петя».

Вот как это выглядит в интерфейсе Листоход. Вся ключевая информация по задачам собрана на одном экране, ничего лишнего.

Когда все проекты и задачи видны как на ладони, руководитель может за секунду оценить, кто чем загружен и где нужно его внимание.

Декомпозиция и детализация для максимальной ясности

Большая, сложная задача вроде «Запустить рекламную кампанию» часто пугает исполнителя, а контроль ее выполнения превращается в гадание на кофейной гуще. На самом деле, это не задача, а целый мини-проект. Чтобы сделать его управляемым, нужно разбить слона на бифштексы.

- Подзадачи. Дробим большую цель на конкретные этапы. Например: «Разработать креативы», «Настроить таргетинг», «Провести A/B-тестирование». У каждой подзадачи может быть свой дедлайн и даже свой исполнитель.

- Чек-листы. Идеально подходят для простых шагов, которые не тянут на отдельную задачу. В задаче «Организовать вебинар» чек-лист может быть таким: [ ] Создать лендинг, [ ] Настроить рассылку, [ ] Подготовить презентацию.

Главный плюс такого подхода — кристальная прозрачность. Руководитель видит прогресс не по размытым отчетам «работаем над этим», а по конкретным выполненным пунктам. Для сотрудника это снимает стресс и дает понятный маршрут к цели.

Не забывайте прикреплять к задачам все нужные файлы: брифы, технические задания, макеты. Это создает единое рабочее пространство, где всё на своих местах. Больше не придется перерывать почту или сотни чатов в поисках того самого важного документа.

Автоматизация рутины и умные уведомления

Одна из самых полезных функций, которая экономит кучу времени, — это повторяющиеся задачи. В любой компании полно рутины: еженедельные отчеты, ежемесячная оплата счетов, регулярные планерки.

Просто настройте их один раз в Листоход, и система будет сама ставить эти задачи в нужный день и назначать ответственных. Это освобождает голову руководителя и гарантирует, что рутина не выпадет из-за аврала.

Умные уведомления — еще один помощник в автоматизации контроля. Система сама будет держать вас и команду в курсе событий:

- Поставили новую задачу? Исполнитель тут же получит уведомление на почту или в Telegram.

- Дедлайн близко? Система вежливо напомнит, что пора бы ускориться.

- Задача выполнена? Вы моментально узнаете о завершении работы и сможете ее принять.

В итоге вы делегируете системе роль «надсмотрщика», а себе оставляете только стратегические решения. Вы не стоите у сотрудника над душой, а получаете информацию в фоновом режиме. Это и есть основа доверия и самостоятельности в команде.

Как автоматизация меняет сам подход к контролю

Давайте начистоту: современный контроль выполнения задач — это не про то, чтобы стоять у сотрудника над душой и постоянно дергать его вопросами. Это про умные, отлаженные системы, которые работают в фоновем режиме. Вместо назойливого надзирателя вы получаете незаметного помощника. По сути, автоматизация полностью меняет правила игры, смещая фокус с отслеживания каждого чиха на управление итоговым результатом.

Просто представьте: вместо ежедневного ритуала с вопросами «Ну что там с отчетом?» вы спокойно получаете уведомление, когда задача закрыта. Или система сама вежливо напоминает коллеге о дедлайне, без малейшего вашего участия. Это высвобождает колоссальное количество времени — вашего самого ценного ресурса, который больше не тратится на рутину, а идет на решение стратегических вопросов.

От ручного надзора к системному управлению

Переход на автоматизированный контроль очень похож на то, как пилот в самолете включает автопилот. Он ведь не перестает управлять полетом. Просто рутинные действия делегируются системе, а пилот концентрируется на главном: курсе, погодных условиях и других ключевых вещах. Точно так же и руководитель, внедряя Листоход, передает программе функции мониторинга, напоминаний и сбора отчетов.

И дело тут не только в удобстве. Меняется сама корпоративная культура. Когда люди видят, что контроль — это прозрачный и беспристрастный механизм, а не инструмент личного давления, уровень доверия в команде заметно растет. Сотрудники начинают работать не для того, чтобы «отчитаться перед начальником», а чтобы достичь конкретного, видимого в системе результата.

Вы как бы делегируете контроль не другому человеку, а умному алгоритму. Это здорово укрепляет самостоятельность команды. Каждый видит свой вклад в общее дело и получает больше ответственности за свой участок работы.

Этот тренд заметен даже на государственном уровне. К примеру, в России сейчас активно внедряют дистанционный контроль в надзорной деятельности. Возможность проводить 43 вида контроля через специальное мобильное приложение «Инспектор» серьезно сокращает количество выездных проверок. Это яркий пример глобального сдвига к оптимизации, и эти же принципы легко переносятся в любой бизнес. Подробнее о цифровизации в госсекторе можно почитать в этом обзоре.

Как это выглядит на практике?

Давайте посмотрим, как автоматизация контроля работает в реальной компании. Вместо того чтобы вручную собирать с каждого сотрудника данные для еженедельной планерки, вы настраиваете автоматический дашборд.

- Автоматические отчеты. Вы можете настроить в Листоход еженедельную отправку сводки по статусу всех задач проекта прямо себе на почту. Вместо часа на сбор информации — две минуты на просмотр готового отчета.

- Триггерные уведомления. Можно установить простое правило: если задача просрочена больше чем на день, система тут же отправляет уведомление и исполнителю, и вам. Это позволяет реагировать на проблемы мгновенно, а не через неделю.

- Контроль через чек-листы. Вместо того чтобы вникать в каждый шаг, вы просто следите за прогрессом по чек-листу внутри задачи. Получается детальный контроль, но без лишнего и навязчивого вмешательства.

Такой подход дает возможность принимать решения, основанные на объективных данных, а не на смутных ощущениях. Грамотно выстроенная автоматизация бизнес-процессов — это ключ к тому, чтобы сделать контроль по-настоящему эффективным и безболезненным.

В конечном счете вы получаете предсказуемость, прозрачность и, что самое главное, больше времени на то, что действительно важно — на развитие вашего бизнеса.

Как это работает на практике: реальные примеры из бизнеса

Теория — это, конечно, хорошо, но давайте посмотрим, как контроль выполнения задач работает в реальной жизни. Ведь именно на практике проверяется любая система. Я хочу показать на конкретных примерах из разных сфер, что продуманное управление — это не лишняя бюрократия, а основа для стабильности и роста компании.

Иногда самые показательные кейсы лежат на поверхности, даже на государственном уровне. Взгляните на работу Федеральной таможенной службы (ФТС). Их опыт доказывает, что отлаженные механизмы контроля напрямую влияют на финансовые показатели.

Благодаря улучшению контрольных процедур ФТС перечислила в бюджет 7 трллн 349 млрд рублей — это на 11% больше, чем годом ранее. И на следующий год они ставят планку роста еще на 11%.

Впечатляет, не правда ли? Цифры говорят сами за себя: качественный контроль — это деньги. Больше подробностей об этом можно найти в официальном отчете ведомства. А теперь давайте спроецируем этот же принцип на бизнес.

Контроль на стройке

Возьмем строительную компанию, которая строит жилой комплекс. Картина знакомая: куча подрядчиков, поставщиков, и все действуют как-то сами по себе. Без единого центра управления начинаются простои, срываются сроки, а бюджет трещит по швам.

Что меняется, когда появляется таск-менеджер вроде Листоход? Ситуация переворачивается с ног на голову.

- Поставки материалов: Прораб больше не звонит в панике снабженцам. Он просто ставит задачу «Доставить 10 тонн арматуры на объект», указывает срок и прикрепляет нужные документы. Система сама уведомит ответственных. Все прозрачно, и риск, что рабочие будут сидеть без дела из-за отсутствия материалов, стремится к нулю.

- Приемка работ: Инженер по качеству находит недочет? Прямо на месте, со смартфона, он создает задачу «Устранить дефект стяжки в квартире №45», делает фото брака и назначает виновного подрядчика. Никаких больше бумажек, которые теряются, и споров в духе «а вы не говорили». Все зафиксировано.

В результате руководитель проекта видит всю картину в реальном времени, а не тушит пожары, когда уже поздно.

Управление проектами в digital-агентстве

А теперь перенесемся в digital-агентство. У них в работе одновременно 15 проектов, и в каждом — десятки задач для дизайнеров, копирайтеров, сеошников и таргетологов. Попытки вести все это в Excel или общем чате — прямой путь к хаосу, выгоревшим сотрудникам и проваленным KPI.

Как здесь помогает системный контроль?

- Борьба с дедлайнами: Под каждого клиента заводится отдельный проект. Все задачи, от написания поста до настройки рекламной кампании, имеют конкретного исполнителя и жесткий срок. Система сама подсветит «горящие» таски, и менеджер успеет вмешаться до того, как проблема станет критичной.

- Прозрачность для клиента: Вместо того чтобы часами вручную собирать отчет, менеджер делает пару кликов и выгружает актуальные данные. Клиент видит реальный прогресс, а не слушает оправдания.

Эти примеры из совершенно разных миров показывают одно: контроль выполнения задач с помощью специальных инструментов — это не про «закручивание гаек». Это самый здравый способ сделать бизнес предсказуемым, готовым к росту и освободить голову руководителя для мыслей о будущем, а не о текучке.

Ответы на частые вопросы о внедрении контроля задач

Когда собираешься внедрять что-то новое, особенно связанное с контролем, у любого руководителя роятся в голове вопросы и опасения. Это абсолютно нормально. Давайте по-честному разберем самые наболевшие из них. Моя цель — развеять сомнения и показать, как сделать этот переход максимально гладким для всех.

Помните, грамотный контроль выполнения задач — это не про тотальную слежку за каждым шагом. Это про создание понятной и предсказуемой рабочей среды, где всем комфортно.

Как внедрить контроль, чтобы команда не взбунтовалась?

Тут главный секрет — в правильной подаче и постепенности. Не стоит сваливать на людей новую систему как снег на голову в понедельник утром. Лучше всего начать с пилотного проекта: выберите один отдел или один конкретный проект, с которым и начнете работать по-новому.

Самое важное — это донести выгоды для самих сотрудников, а они есть:

- Меньше хаоса. Больше не будет вечных совещаний-пятиминуток и бесконечных уточнений в рабочих чатах, которые отвлекают всех подряд.

- Нагрузка на виду. Каждый сможет увидеть, кто и чем занят. Это сразу снимает вопросы вроде «почему я пашу, а он нет?» и помогает справедливее распределять работу.

- Никаких лишних отчетов. Статус задачи виден в системе, а значит, больше не придется по сто раз на дню отвечать на вопрос «ну что там с моей задачей?».

Позиционируйте новый инструмент не как «большого брата», а как общего помощника, который сделает жизнь проще. Если вы еще и вовлечете команду в процесс выбора и настройки, это даст им чувство сопричастности и уберет 90% возможного негатива.

Насколько детально нужно описывать задачи?

Здесь важно найти золотую середину между туманным «сделай красиво» и микроменеджментом с инструкцией на десять страниц, где прописан каждый клик мыши. Задача должна быть понятной и измеримой, но при этом оставлять исполнителю пространство для маневра и проявления своего профессионализма.

Есть хорошее практическое правило: одна задача — это один логически завершенный кусок работы. Что-то, что можно сделать за несколько часов или пару дней. Для более крупных глыб вроде «запуск нового продукта» лучше использовать проекты, а для мелких шагов внутри задачи идеально подходят чек-листы.

Например, «Разработать дизайн главной страницы» — это отличная, понятная задача. А вот «Передвинуть кнопку на 2 пикселя влево» — это уже лишняя детализация, которая только демотивирует.

Что делать, если сотрудники все равно срывают дедлайны?

Просроченный дедлайн — это почти всегда симптом, а не сама болезнь. Прежде чем рубить с плеча, нужно разобраться в причинах. Система контроля как раз и помогает провести эту быструю диагностику, а не просто констатировать факт провала.

Из опыта, чаще всего причины такие:

- Сроки взяты с потолка. Руководитель поставил дедлайн, не вникнув в детали. В этом случае нужно просто сесть и пересмотреть планирование вместе с исполнителем.

- Сотрудник завален работой. Система наглядно покажет, что у одного человека уже висит 15 задач, и он физически не может взять еще одну важную и срочную.

- Задача поставлена криво. Может, не хватает исходных данных, доступов или ресурсов. Короткий звонок для уточнений решит проблему куда эффективнее, чем штрафы и выговоры.

Хорошая система помогает увидеть эти «бутылочные горлышки» заранее, а не размахивать шашкой, когда уже все горит.

Нужно ли контролировать творческие задачи?

Обязательно, но подход тут нужен другой. Вместо жесткого дедлайна на конечный результат, лучше контролировать промежуточные этапы, своего рода «чекпоинты». Это легко настроить через подзадачи или даже более сложные маршруты согласования, если процесс требует утверждения на нескольких уровнях.

Скажем, для дизайнера это могут быть такие точки контроля: «К среде — показать 3 варианта концепции», «К пятнице — доработать выбранный вариант до финала». Такой подход сохраняет творческую свободу, но в то же время держит весь процесс в управляемых рамках и обеспечивает предсказуемый результат к нужному сроку.

Готовы навести порядок в своих задачах и процессах? Начните с Листоход и убедитесь, насколько проще может быть управление командой.