Хаос при работе с договорами — это не просто досадная мелочь, а вполне реальная и ощутимая дыра, куда утекают деньги и возможности вашего бизнеса.Хаос при работе с договорами — это не просто досадная мелочь, а вполне реальная и ощутимая дыра, куда утекают деньги и возможности вашего бизнеса. Когда я говорю про порядок согласования договоров на предприятии, я имею в виду не очередную бюрократическую формальность, а мощный инструмент, который помогает управлять рисками и закладывает фундамент для стабильного роста.

Почему беспорядок в договорах разрушает ваш бизнес

Давайте будем честны: каждый руководитель хоть раз сталкивался с последствиями путаницы в согласовании. На первый взгляд, это могут быть отдельные, не связанные друг с другом проблемы, но если посмотреть на картину в целом, становится ясно — они наносят компании серьезный, системный урон.

Вот вам живой пример из практики. Компания почти закрыла сделку на несколько миллионов. Но юрист, который вел этот проект и знал все подводные камни, внезапно ушел в отпуск. Заместителя ему, конечно, никто не назначил, и важнейший документ просто «завис». Что в итоге? Потенциальный клиент ждать не стал и ушел к конкурентам, которые оказались расторопнее.

Упущенная выгода и прямые убытки

Подобные задержки — это не просто обидное недоразумение. Это прямые финансовые потери. Пока один отдел неделями ждет визы от другого, выгодные условия от поставщика могут закончиться, а эксклюзивное предложение — уйти к другому. На современном рынке скорость реакции часто решает всё.

Или другой, не менее распространенный случай: бухгалтерия в спешке оплачивает счет по договору, в котором закралась критическая ошибка — неверно указан НДС или реквизиты. Ошибку пропустили, потому что документ пересылали по почте, и ответственный сотрудник просто не увидел последнюю версию с правками от юриста. Результат — денежные потери и долгие, изматывающие разбирательства.

Ключевая проблема в том, что без четкого регламента каждый такой провал воспринимается как единичный инцидент, а не как симптом системной болезни. Бизнес теряет деньги не на одном сорванном контракте, а на десятках мелких ошибок, которые происходят изо дня в день.

Когда «мелочи» становятся катастрофой

Накопительный эффект от этих сбоев со временем приводит к действительно серьезным последствиям. Когда в компании нет единого и понятного всем порядка согласования договоров, риски растут как снежный ком:

- Финансовые потери: Оплата по счетам с ошибками, срыв выгодных сделок, штрафы за просрочку обязательств.

- Репутационный ущерб: Постоянные задержки и ошибки подрывают доверие партнеров. Вашу компанию начинают воспринимать как ненадежную.

- Юридические риски: Подписание договоров с невыгодными или юридически опасными пунктами может обернуться судебными исками и огромными убытками.

- Снижение эффективности: Сотрудники часами выясняют, где застрял документ, ищут ответственных и исправляют чужие косяки вместо того, чтобы заниматься своей основной работой.

Цена хаоса: к чему приводит ручное согласование

Давайте посмотрим, как типичные проблемы без четкого регламента превращаются в конкретные убытки для компании. Эта таблица наглядно это демонстрирует.

| Проблема | Реальный пример | Последствия для бизнеса |

| Потеря документа | Менеджер отправил договор на согласование по почте, но письмо попало в спам. Вспомнили о нем через две недели, когда клиент уже нашел другого поставщика. | Потеря клиента и упущенная прибыль. Репутационный ущерб. |

| Долгая цепочка согласования | Договор проходит 5 инстанций: юрист, финдиректор, безопасность, руководитель отдела, гендиректор. Каждый согласует по 2-3 дня. | Срыв срочной сделки. Пока ждали всех виз, выгодные условия поставки изменились. |

| Подписание старой версии | Юрист внес правки в файл «Договорфинал2.docx», а на подпись по ошибке ушла версия «Договорфинал1.docx» без правок. | Подписание договора на невыгодных условиях. Финансовые и юридические риски. |

| Человеческий фактор | Ответственный сотрудник ушел в отпуск, не передав дела. Важный договор «завис» на его столе (или в почте) на неопределенный срок. | Прямые убытки из-за простоя. Штрафы за срыв сроков по действующим обязательствам. |

Как видите, цена беспорядка слишком высока, чтобы ее игнорировать.

Эксперты это подтверждают: скорость согласования — критически важный фактор. Согласно исследованиям, оптимизация этого процесса способна сократить время на подготовку одного договора на 30–40%. А это уже прямое повышение вашей конкурентоспособности. Можете узнать больше о влиянии скорости на эффективность сделок и прикинуть, какой потенциал скрыт в вашем бизнесе. Внедрение четких правил — это не усложнение работы, а разумная инвестиция в стабильность и предсказуемость.

Создаем рабочий регламент согласования: от хаоса к системе

Хватит теоретизировать. Чтобы навести порядок в согласовании договоров, нужен не просто разговор, а конкретный, живой документ — регламент. И я говорю не о формальной отписке, которая будет пылиться на сервере. Нам нужен инструмент, которым люди будут пользоваться каждый день.

Первый и самый главный шаг — расставить всех по своим местам. Нужно четко, раз и навсегда, определить роли. Кто в компании может запустить процесс? Кто отвечает за юридическую чистоту, кто — за финансовую целесообразность, а кто ставит финальную точку?

- Инициатор: Это тот, кому «больше всех надо». Менеджер по продажам, которому срочно нужен договор для клиента. Или закупщик, который нашел выгодного поставщика.

- Согласующий: Эксперт, который смотрит на документ через призму своей компетенции. Юрист, финансист, начальник отдела, безопасник — у каждого своя зона ответственности.

- Подписант: Человек с правом подписи. Обычно это генеральный директор или его заместитель, который несет окончательную ответственность за сделку.

Сортируем договоры, чтобы не тратить время на мелочи

Согласитесь, гнать договор на покупку канцтоваров по тому же маршруту, что и многомиллионный контракт на строительство, — абсурд. Чтобы оптимизировать порядок согласования договоров на предприятии, первым делом нужно разделить весь поток документов на категории.

Из своего опыта могу сказать, что самый рабочий подход — классификация сразу по нескольким критериям:

- По сумме: Это классика. Установите четкие финансовые пороги. Скажем, все, что до 50 000 рублей, идет по упрощенной схеме. От 50 000 до 500 000 — по стандартной. А все, что выше, требует особого внимания, вплоть до личной визы генерального директора и проверки службой безопасности.

- По типу: Разделите документы по их сути: поставка, услуги, аренда, лицензия. У каждого типа свои подводные камни и свои эксперты. Договор аренды без визы завхоза — деньги на ветер. Лицензионный — без взгляда айтишника может обернуться катастрофой.

- По уровню риска: Здесь все просто. Есть типовые договоры, составленные вашими юристами по вашим правилам. А есть нетиповые — те, что прислал контрагент. Вторые по определению несут больше рисков, а значит, требуют куда более въедливой юридической экспертизы.

Именно такая гибкая система маршрутов и высвобождает самый ценный ресурс — время ваших ключевых специалистов.

Разрабатываем матрицу согласования — «дорожную карту» для каждого договора

Теперь самое интересное. Ядром любого регламента является матрица согласования. По сути, это простая таблица, которая наглядно показывает, кто, за кем и какой тип договора визирует. Этот инструмент раз и навсе-гда убивает извечный вопрос «А кому дальше отправлять?».

Матрица согласования — это ваша внутренняя «Яндекс.Карта» для документов. Она строит понятный маршрут, исключает любые двоякие толкования и делает процесс прозрачным для всех.

Поверьте, именно такой подход и отличает компании, где процессы работают как часы. Исследования показывают, что в ведущих российских компаниях вся договорная работа построена на матрицах, учитывающих тип, сумму и риски сделки. По их данным, внедрение этих стандартов помогает сократить внутренние издержки на согласование в среднем на 15–25%. Если интересно, можете погрузиться в детали исследования и посмотреть, как это работает у лидеров рынка.

Картинка ниже отлично иллюстрирует, насколько скрупулезной должна быть проверка. Именно так юрист «прощупывает» каждый пункт, прежде чем поставить свою визу.

Этот образ напоминает нам: в основе надежного процесса всегда лежит детальная и ответственная работа конкретного человека.

Конечно, универсального рецепта нет. Вот пара примеров, как может выглядеть матрица в разных сферах. Берите их за основу и смело адаптируйте под себя.

Пример для IT-компании:

| Тип договора | Сумма | Маршрут согласования |

| Лицензионный договор (входящий) | Любая | Инициатор -> Руководитель отдела -> Юрист -> Финансист -> Ген. директор |

| Договор на разработку ПО | < 1 млн руб. | Инициатор -> Тимлид -> Юрист -> Финансист |

| Договор на разработку ПО | > 1 млн руб. | Инициатор -> Тимлид -> Юрист -> Финансист -> Ген. директор |

Пример для торговой компании:

| Тип договора | Сумма | Маршрут согласования |

| Договор поставки (наш шаблон) | < 300 тыс. руб. | Менеджер по закупкам -> Руководитель отдела -> Бухгалтер |

| Договор поставки (шаблон поставщика) | Любая | Менеджер по закупкам -> Юрист -> Руководитель отдела -> Финансист |

| Договор аренды склада | Любая | Инициатор -> Юрист -> Служба безопасности -> Финансист -> Ген. директор |

Создав такой регламент и матрицу, вы заложите прочный фундамент для всей дальнейшей автоматизации. Это и есть тот самый первый, но самый важный шаг к реальному порядку в договорной работе.

Автоматизация как двигатель вашего регламента

Регламент на бумаге или в виде файла на общем диске — это, конечно, хорошо. Но давайте будем честны: без инструмента, который заставляет правила работать на практике, это всего лишь теория. Человеческий фактор, банальная забывчивость или просто высокая загрузка всегда будут вносить хаос даже в самый идеальный план.

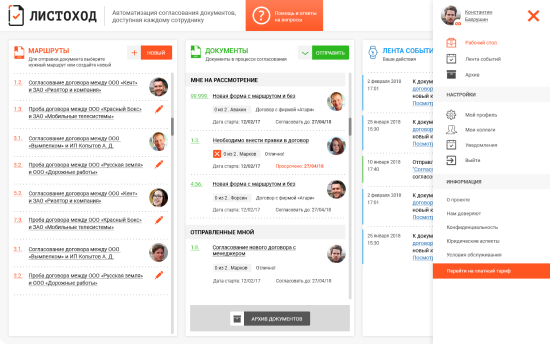

Именно здесь на сцену выходит автоматизация. Системы электронного документооборота (СЭД), такие как Листоход, превращают вашу «матрицу согласования» из статичной таблицы в живой, работающий механизм. Они становятся тем самым двигателем, который толкает процесс вперёд и не даёт ему остановиться.

От таблицы в Excel к умным маршрутам

Представьте, что вам больше не нужно вручную пересылать договор по почте и гадать, у кого он сейчас «завис». Вместо этого вы просто загружаете документ в систему, выбираете его тип — и она сама запускает нужную цепочку согласования.

Например:

- «Договор аренды до 100 000 руб.» автоматически улетает юристу и финансовому директору одновременно. Это классический пример параллельного согласования. Оно здорово экономит время, ведь специалисты работают над документом одновременно, а не ждут своей очереди, как в поликлинике.

- «Договор поставки с отсрочкой платежа» запускает уже более сложную, последовательную цепочку. Сначала юрист проверяет формулировки, затем служба безопасности оценивает контрагента, после чего финансисты анализируют условия оплаты. И только потом документ попадает на подпись генеральному директору.

Такой подход полностью меняет привычный порядок согласования договоров на предприятии, делая его предсказуемым и управляемым.

Крупные компании давно поняли, что без этого никуда, и активно используют платформы вроде EnDocs, Битрикс24 или 1С:Документооборот. Эти системы позволяют не только чётко распределять роли, но и ставить конкретные сроки для каждого этапа, обеспечивая полную прозрачность. По опыту, внедрение подобных решений снижает количество ошибок и ускоряет прохождение договоров в среднем на 20–35%.

Как это выглядит на практике в Листоход

Самое приятное, что для настройки таких маршрутов не нужно быть программистом. В современных системах это делается в простом визуальном редакторе. Вы буквально «рисуете» свою схему, перетаскивая блоки и указывая ответственных сотрудников.

Взгляните на скриншот. Это как раз пример такого интерфейса, где для каждого этапа (например, «Проверка юристом») мы назначаем конкретного человека или роль и сразу устанавливаем дедлайн.

Такая наглядность позволяет любому сотруднику за секунду понять, на какой стадии находится документ и кто следующий в цепочке.

Главный плюс — система сама следит за сроками. Если юрист не отреагировал на задачу в течение установленного времени, система автоматически отправит ему напоминание по почте или в Telegram. Больше никаких «я забыл» или «не видел письмо».

Кроме того, решается извечная проблема отпусков и больничных. В системе легко настроить замещение: если основной согласующий недоступен, задача автоматически перенаправляется его заместителю. Процесс не останавливается ни на минуту. Если хотите глубже погрузиться в эту тему, мы подробно разобрали все нюансы в нашей статье про комплексную автоматизацию процесса согласования.

В конечном счёте, автоматизация — это не про тотальный контроль. Это про освобождение времени ваших лучших специалистов от рутины. Это про создание среды, в которой правила соблюдаются не из-под палки, а потому что по-другому работать просто неудобно.

Как внедрить новый порядок без саботажа и стресса

Любые перемены в компании, даже к лучшему, почти всегда натыкаются на сопротивление. И дело тут не в каком-то злом умысле, а в обычной человеческой психологии — никому не нравится, когда ломают привычный уклад. Ваша главная задача — не «продавить» новый порядок согласования договоров на предприятии силой, а мягко подвести команду к мысли, что это не очередной инструмент контроля, а реальный помощник в работе.

Ключ ко всему — правильная подача информации. Просто разослать приказ о переходе на новую систему — плохая идея. Нужно объяснить, зачем это всё. Соберите всех на встречу или напишите честное, подробное письмо. Расскажите без прикрас о проблемах старого подхода: вечно теряющиеся документы, сорванные из-за задержек сделки, путаница в версиях, которая доводит до белого каления.

Самый верный способ достучаться до людей — показать, как изменения упростят жизнь лично им. Менеджер по продажам сможет быстрее закрыть сделку. Юрист перестанет тонуть в потоке однотипных правок. А руководитель в любой момент увидит, на ком «завис» документ и почему.

План внедрения без аврала

Чтобы переход не превратился в хаос, двигайтесь небольшими, продуманными шагами. Не пытайтесь запустить всё и для всех в один день — это верный путь к провалу.

Вот как можно действовать:

- Начните с «пилота». Выберите один отдел или один конкретный тип договоров, например, договоры на оказание услуг. Это ваша «песочница». Здесь вы сможете отладить процесс, собрать первые отзывы и исправить косяки до того, как система раскатится на всю компанию.

- Сделайте понятные инструкции. Никто не будет читать 50-страничный регламент. Подготовьте короткие и наглядные материалы: скринкасты на 2-3 минуты, пошаговые памятки с картинками, шпаргалки. Чем проще, тем лучше.

- Найдите «агентов изменений». В каждом отделе наверняка есть активные и лояльные сотрудники. Сделайте их своими «чемпионами». Обучите их досконально, дайте им почувствовать себя экспертами, и они станут вашей главной опорой — помогут коллегам на местах разобраться и ответят на простые вопросы.

Обучение, которое реально работает

Забудьте про нудные многочасовые лекции. Обучение должно быть коротким и максимально практичным. Проведите несколько 30-минутных мастер-классов, где каждый сможет своими руками «прокликать» весь маршрут согласования на тестовых примерах.

А что делать с теми, кто по привычке продолжает слать документы на почту? Сначала — проявить терпение и помочь. Возможно, человек просто не понял или боится нового. Подойдите, покажите еще раз, помогите пройти маршрут вместе. Но если вы видите откровенный саботаж, пора включать административные рычаги. В регламенте должно быть четко прописано: документы, отправленные мимо системы, в работу не принимаются. Как правило, пары прецедентов хватает, чтобы все начали играть по новым правилам.

Успех внедрения — это всегда микс из грамотной презентации выгод, пошагового плана и качественного обучения. Чтобы глубже разобраться, из чего складывается этот успех, советую прочитать нашу статью об условиях успешной реализации процедуры согласования. Это поможет вам выстроить процесс, который команда не просто примет, а который станет вашим настоящим рабочим инструментом.

Как анализировать и улучшать уже отлаженный процесс

Внедрили и забыли? Распространенная ошибка, которая со временем сводит на нет все усилия. Хорошо выстроенный порядок согласования договоров на предприятии — это не монолитная конструкция, а живой организм. Он требует внимания и постоянной доводки.

Если не проводить регулярный аудит, вы рискуете пропустить момент, когда в отлаженной, казалось бы, системе появляются «узкие места». Один сотрудник перешел на другую должность, внутренний регламент устарел, а нагрузка на юридический отдел внезапно выросла в несколько раз. Поэтому главная задача после внедрения — не просто следить, а измерять эффективность процесса и постоянно его совершенствовать.

Как оцифровать эффективность и найти слабые звенья

Первым делом нужно уйти от субъективных оценок в сторону конкретных цифр. Без метрик любой анализ — это просто гадание на кофейной гуще. Современные системы, такие как Листоход, дают отличный инструментарий для сбора аналитики, чтобы вы могли опираться на факты, а не на ощущения.

Вот ключевые показатели, за которыми я бы рекомендовал следить в первую очередь:

- Среднее время согласования. Это ваш главный барометр. Очень полезно отслеживать его отдельно для разных типов договоров (например, типовых и нетиповых) и по разным отделам-инициаторам. Разница может вас удивить.

- Количество итераций (возвратов на доработку). Если договор раз за разом возвращается от юриста или финансиста — это явный сигнал. Возможно, инициаторы не до конца понимают регламент, или в самом шаблоне закралась системная ошибка, которая всех раздражает.

- «Антирекордсмены» по срокам. Хорошие отчеты всегда подсветят, на ком из сотрудников или на каком конкретном этапе процесс стопорится чаще всего. Это не повод для немедленных санкций, а повод для разговора. Может, специалист перегружен, ему не хватает экспертизы в каком-то вопросе или у него просто нет нужных полномочий для принятия решения.

Когда у вас на руках такие данные, вы переходите от борьбы с симптомами к лечению причин. Вместо абстрактного вопроса «Почему опять так долго?» вы будете точно знать, что, скажем, 80% задержек по договорам поставки происходят на этапе визирования у финансового директора.

От цифр на дашборде — к реальным действиям

Когда слабое место найдено и оцифровано, план оптимизации становится очевиден. Аналитика сама подсказывает, что делать дальше.

Предположим, вы заметили, что простые типовые договоры на мелкие суммы проходят тот же громоздкий маршрут, что и многомиллионные контракты. Решение напрашивается само собой — упростить им путь. В системе можно легко настроить отдельный, короткий маршрут согласования для таких документов.

Или, например, отчеты показывают, что юристы постоянно вносят одни и те же правки в пункт об ответственности сторон. Что это значит? Пора обновить шаблон договора прямо в системе, добавив туда уже выверенные формулировки.

Такой подход превращает ваш регламент из свода строгих правил в гибкий и живой инструмент. Анализируя данные, вы не только оптимизируете существующие маршруты, но и начинаете лучше понимать, какие виды согласования и их стандарты лучше подходят для разных бизнес-ситуаций. В этом и заключается суть непрерывного улучшения: видеть проблему в цифрах и решать ее точечными, осознанными действиями.

Разбираем частые вопросы по согласованию договоров

Даже когда регламент написан и система внедрена, в работе всегда всплывают «неудобные» вопросы. Я собрал здесь самые наболевшие, чтобы вы могли заранее продумать порядок согласования договоров на предприятии и не наступать на чужие грабли.

Что делать, если ключевой согласующий в отпуске?

Это просто классика жанра, которая способна парализовать всю работу. Ждать, пока человек вернется из отпуска, — непозволительная роскошь для бизнеса. Решение тут должно быть системным, заложенным в сам процесс еще на старте.

Правильный подход — это заранее настроенный институт замещения. В идеале, это делается прямо в вашей системе автоматизации. Перед отпуском сотрудник парой кликов назначает своего заместителя, и все новые задачи автоматически уходят на него. Например, в Листоход это стандартная функция: указываешь замещающего, период — и процесс не остановится ни на минуту.

Важный нюанс: полномочия заместителя и сам порядок назначения нужно официально прописать в регламенте. Если речь идет о праве подписи, не забудьте про доверенность. Это снимает все вопросы о законности визы, которую поставил замещающий.

Как работать с протоколами разногласий в электронной системе?

Многие до сих пор думают, что электронный формат усложняет возню с протоколами разногласий. На практике всё ровно наоборот. Когда контрагент присылает свою версию протокола, инициатор просто прикрепляет файл к карточке основного договора в системе.

После этого запускается отдельный, но уже знакомый маршрут согласования — но теперь для самого протокола. В нем участвуют те же самые специалисты: юрист, финансист, руководитель. Все правки, комментарии, споры — всё остается внутри системы. Это в разы удобнее и прозрачнее, чем гонять по почте десяток версий документа с именами вроде «ПротоколфиналправкиИвановаv2_согласовано».

А электронный документ вообще имеет юридическую силу?

Конечно. И это давно закреплено в законе. Документы с электронной подписью (ЭП) имеют ту же силу, что и бумажные с подписью от руки. Главное — понимать, какая подпись для чего нужна.

- Простая электронная подпись (ПЭП). По сути, это связка логина и пароля или код из СМС. Отлично подходит для внутренних согласований, если вы закрепили такой порядок в локальных актах компании.

- Усиленная неквалифицированная (НЭП). Такая подпись подтверждает, кто автор документа, и что в него не вносили изменений. Чтобы она имела юридическую силу в отношениях с контрагентом, нужно заключить об этом отдельное соглашение.

- Усиленная квалифицированная (КЭП). Это самый «железный» вариант. Она по умолчанию равна собственноручной подписи, никаких дополнительных соглашений не требуется. Именно КЭП используют для обмена юридически значимыми документами с партнерами и госорганами.

Так что современные системы позволяют закрыть все юридические и организационные моменты быстро, надежно и без лишней бумажной волокиты.

Хватит терять время и деньги из-за хаоса в документах. Настройте прозрачный и управляемый процесс согласования с Листоход. Начните с бесплатного 30-дневного доступа и сами увидите, как легко навести порядок в договорной работе. Попробуйте прямо сейчас: https://listohod.ru